在南水北调移民的历史里,这里应该被铭记

日期:2022-04-28 10:06:34 | 人气:

在南水北调的词典里,有个词,应该占有一席之地。

那就是鱼关!淅川县盛湾镇鱼关村。

五十年前,南水北调中线移民是从这个叫鱼关的小村开始的!由此鱼关被誉为“河南移民第一村”。

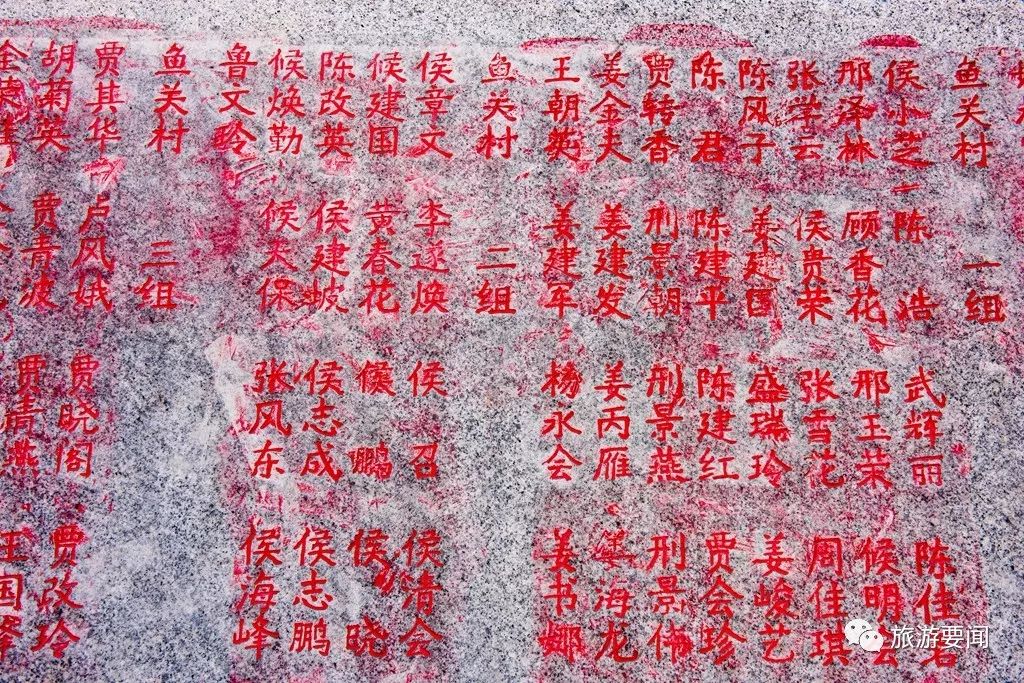

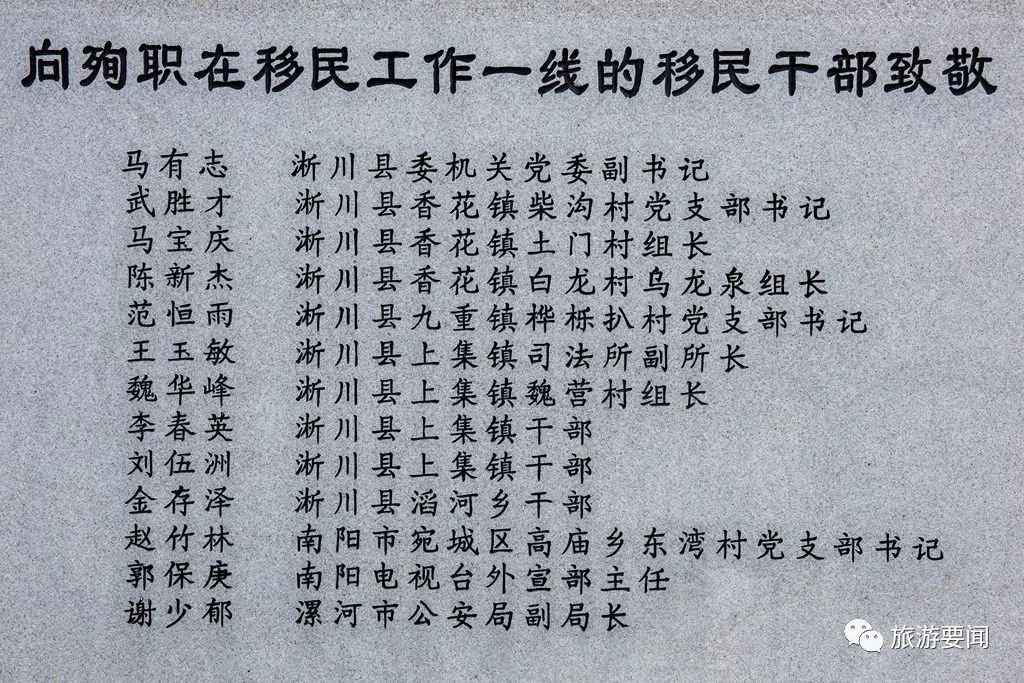

五十年后,一座恢宏的移民博物馆,56座雪白的大理石移民丰碑就建立在鱼关村址上。

16.5万淅川移民的名字,用鲜红的字体刻在这里。多少移民回来,看着滔滔的江水,望着隐没在百米下的村庄,摸着自己和亲人的名字放声大哭。

鱼关所在的盛湾镇有六万人,移民了三万。

有人,一生移民三次。有人,响应国家号召离开故土支边青海,因水土不服,早早离开人世。

淅川人民为南水北调工程作出了巨大的贡献和牺牲!移民的故事可歌可泣,感天动地!

这座移民博物馆,就是为16.5万淅川移民所建!

为三万盛湾移民所建。

这里是移民的精神家园。是南水北调伟大工程的精神地标。

多少移民,可能这一走就再没有了回头。

“谁说我把故乡遗忘,梦中我又回到故乡,潺潺的小河,秀美的村庄,还有那棵挺拔的白杨……”

这首歌,是16.5万移民吟咏的赤子之心。

五年前,我写了一首《大迁徙》。那时还只是应付作业,现在再读,却是热泪横流……

撮一把老娘土,土里蜿蜒着

祖母的针线箩,祖父的山羊胡

以及,线装的祖谱姓氏

被鸡鸣狗吠拉长的生活

再看一眼,老井旧屋,斜阳小道

树梢上歌唱的鸟儿,房前那截篱笆墙

还有,这一树英姿绰约的山核桃

最后的缤纷,长满故事的枝条

坐在树下听奶奶讲述的童年

万紫千红的争艳。是不是

它们也撑不住别离的伤感?一阵小风

就哂哂嗦嗦,落了一地

来——再抱一下!

我的乡邻!我的姐妹兄弟!

再听一声,被山岚吹皱的乡音

就此,我们星散,我们陌路

那些家长里短的琐碎,留给下半生

去慢慢回忆,消融

只这一个个沾满泥巴的小名

咱装进行囊,伴随天涯路程

来——亲人!背上锅碗瓢盆

牵上那只狗,一路向北

——咱走!从丹江口,穿山越河

再累再苦,也别停步,再委屈,也不回首

孩子,记着!故土叫淅川

在河南,南阳地

村东一条丹江

把半个村子,围成汪洋

这里的桃树杏树肆无忌惮就扎进某个院子

落地生花。叫不上名字的野瓜野果

随着阳光到处安插

夜被星星照亮,泉水在山涧唱小曲

这里有送你拨郞鼓麦芽糖的三爷爷

有给你缝棉衣的邻家二娘

纯净的乡俗民谣

唱一口,就醉倒了整个村庄

都说舍小家为大家,16.5万淅川移民

舍的,何止是小家?还有几千年的沧桑

半生的积淀。才托起

南水北调这杆大旗……

如今的丹江,绿波万里,一渠横跨南北。为京津人民带去了一道清清碧水。

大移民的一幕也已尘埃落定。南水北调,由此成为了世界最大的人工水利工程。

为了永远的怀念,为了历史的铭记,这座移民博物馆,竖立起来了!

为百姓立碑,为移民立碑!为一种舍小家为大家的精神立碑!这是一座丰碑!是一个时代,一段历史。

剩余的半个盛湾,热闹的生活依旧。街道上各种各色的人流车流,从清晨喧闹到黄昏。

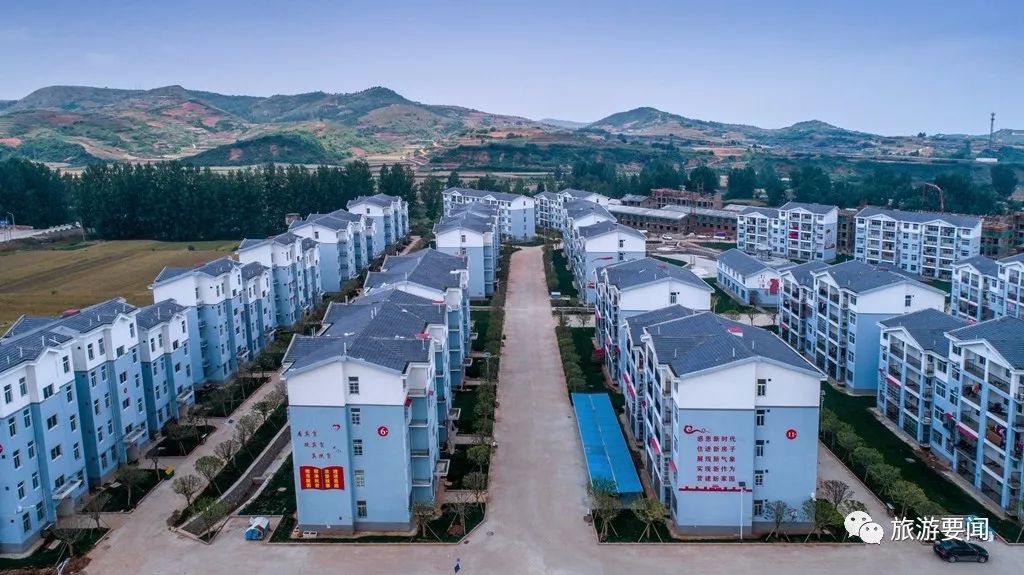

这个大型社区,当地人也叫它移民村。它是从闭塞的山村里移过来的贫困村民。我们随机采访了几位。

这个帅帅的小伙子叫张臻。他家分到了100多平的单元房,不掏一分钱。说起他家致贫的原因,他有些羞涩。他父亲有病,母亲年纪大了,妻子要照顾两个年幼的孩子,家里就他一个劳动力。入不敷出。

这个男人叫马国林,家里四口人,也分到了100多平的房子。他和妻子身体都不好,没有劳动能力,两个孩子年幼。现在从几十里外的深山区搬到了镇上,什么都方便了,连孩子上学也近在咫尺。

说起上学,中心小学的张校长介绍说:盛湾中心小学的全体学生都是免费午餐。早餐晚餐也都是象征性的收一两块钱。国家对库区扶持力度很大。在教育上,尤其大。崭新的校园,操场,在河南许多县市也都是数得着的漂亮。

我们心里明白: 这是对淅川16.5万移民背井离乡,远离故土的一种褒奖和回馈!

撰稿:美丽中国行网乔小乔

摄影:美丽中国行网赵树岭